深度学习是什么?

深度学习:像人脑一样深层次地思考从上一篇我们可以看出,个性化推荐系统确实很会“察言观色”,针对不同的用户,主动推送不同的3D打印内容 。但如果你认为它真正有了“人工智能”,那你就错了 。其实,这些推荐系统背后的运行原理主要基于概率统计、矩阵或图模型,计算机对这些数值运算确实很擅长,但由于采用的只是“经验主义”的实用方法(也即管用就行),而非以“理性主义”的原则真正探求智能产生的原理,所以距离真正的人工智能还很远 。

AI(Artificial Intelligence),也就是人工智能,就像长生不老和星际漫游一样,是人类最美好的梦想之一 。虽然计算机技术已经取得了长足的进步,但是到目前为止,还没有一台计算机能产生“自我”的意识 。提示:图灵测试(Turing Testing),是计算机是否真正具有人工智能的试金石 。“计算机科学之父”及“人工智能之父”英国数学家阿兰·图灵(1912—1954)在1950年的一篇著名论文《机器会思考吗?》里,提出图灵测试的设想 。

即把一个人和一台计算机分别隔离在两间屋子,然后让屋外的一个提问者对两者进行问答测试 。如果提问者无法判断哪边是人,哪边是机器,那就证明计算机已具备人的智能 。直到深度学习(Deep Learning)的出现,让人们看到了一丝曙光,至少,(表象意义下的)图灵测试已不再是那么遥不可及了 。2013年4月,《麻省理工学院技术评论》杂志将深度学习列为2013年十大突破性技术(Breakthrough Technology)之首 。

有了深度学习,推荐系统可以更加深度地挖掘你内心的需求,并从海量的3D模型库中挑选出最合适的供你打印 。让我们先来看看人类的大脑是如何工作的 。1981年的诺贝尔医学奖,颁发给了David Hubel和Torsten Wiesel,以及Roger Sperry 。前两位的主要贡献是,发现了人的视觉系统的信息处理是分级的 。

如图4-45所示,从视网膜(Retina)出发,经过低级的V1区提取边缘特征,到V2区的基本形状或目标的局部,再到高层的整个目标(如判定为一张人脸),以及到更高层的PFC(前额叶皮层)进行分类判断等 。也就是说高层的特征是低层特征的组合,从低层到高层的特征表达越来越抽象和概念化,也即越来越能表现语义或者意图 。

图4-45人脑的视觉处理系统 (图片来源:Simon Thorpe)这个发现激发了人们对于神经系统的进一步思考 。大脑的工作过程,或许是一个不断迭代、不断抽象概念化的过程,如图4-46所示 。例如,从原始信号摄入开始(瞳孔摄入像素),接着做初步处理(大脑皮层某些细胞发现边缘和方向),然后抽象(大脑判定眼前物体的形状,比如是椭圆形的),然后进一步抽象(大脑进一步判定该物体是张人脸),最后识别眼前的这个人──正是大明星刘德华 。

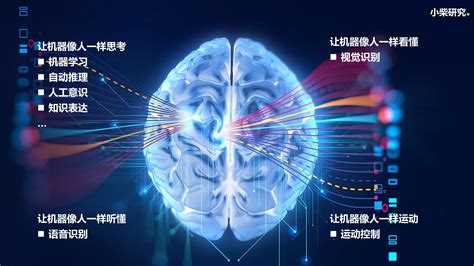

这个过程其实和我们的常识是相吻合的,因为复杂的图形,往往就是由一些基本结构组合而成的 。同时我们还可以看出:大脑是一个深度架构,认知过程也是深度的 。图4-46视觉的分层处理结构 (图片来源:Stanford)而深度学习(Deep Learning),恰恰就是通过组合低层特征形成更加抽象的高层特征(或属性类别) 。

例如,在计算机视觉领域,深度学习算法从原始图像去学习得到一个低层次表达,例如边缘检测器、小波滤波器等,然后在这些低层次表达的基础上,通过线性或者非线性组合,来获得一个高层次的表达 。此外,不仅图像存在这个规律,声音也是类似的 。比如,研究人员从某个声音库中通过算法自动发现了20种基本的声音结构,其余的声音都可以由这20种基本结构来合成!在进一步阐述深度学习之前,我们需要了解什么是机器学习(Machine Learning) 。

推荐阅读

- 做零售业如何发展自己,实体零售业如何发展

- 强推三款家用高档桌面音响,桌面音响推荐

- java学习视频教程,Java基础视频教程

- 公共基础知识重点,公共基础知识的事业单位考试的重点有那些

- 尼康1dx怎么样,尼康的质量到底怎么样

- 营收下滑30.8%,街都新零售怎么样

- 维修电工基础知识,初级电工基础知识

- 镜头知识,关于镜头的基础知识你了解多少

- 0首付分期付款车,零首付分期购车靠谱吗

- 零尾厉害吗?零尾尾兽在十大尾兽里面算老几?